GÉOPOLITIQUE DE L'HIBERNATION (Avril 1962)

L’« équilibre de la terreur » entre deux groupes d’États rivaux qui est la plus visible des données essentielles de la politique mondiale en ce moment signifie aussi l’équilibre de la résignation : pour chacun des antagonistes, à la permanence de l’autre ; et à l’intérieur de leurs frontières, résignation des gens à un sort qui leur échappe si complètement que l’existence même de la planète n’est plus qu’un avantage aléatoire, suspendu à la prudence et à l’habileté de stratèges impénétrables. Cela implique décidément une résignation généralisée à l’existant, aux pouvoirs coexistants des spécialistes qui organisent ce sort. Ceux-ci trouvent un avantage supplémentaire à cet équilibre, en ce qu’il permet la liquidation rapide de toute expérience originale d’émancipation survenant en marge de leurs systèmes, et d’abord dans l’actuel mouvement des pays sous-développés. C’est à travers le même engrenage de la neutralisation d’une menace par une autre — quel que soit le protecteur gagnant à l’occasion — que l’élan révolutionnaire du Congo se trouve écrasé avec l’envoi du corps expéditionnaire des Nations-Unies (deux jours après leur débarquement, au début de juillet 1960, les troupes ghanéennes, arrivées les premières, servaient à briser la grève des transports à Léopoldville), et celui de Cuba avec la formation d’un parti unique (en mars 1962, le général Lister, dont on connaît le rôle dans la répression de la révolution espagnole, vient d’être nommé chef d’état-major adjoint de l’armée cubaine).

L’« équilibre de la terreur » entre deux groupes d’États rivaux qui est la plus visible des données essentielles de la politique mondiale en ce moment signifie aussi l’équilibre de la résignation : pour chacun des antagonistes, à la permanence de l’autre ; et à l’intérieur de leurs frontières, résignation des gens à un sort qui leur échappe si complètement que l’existence même de la planète n’est plus qu’un avantage aléatoire, suspendu à la prudence et à l’habileté de stratèges impénétrables. Cela implique décidément une résignation généralisée à l’existant, aux pouvoirs coexistants des spécialistes qui organisent ce sort. Ceux-ci trouvent un avantage supplémentaire à cet équilibre, en ce qu’il permet la liquidation rapide de toute expérience originale d’émancipation survenant en marge de leurs systèmes, et d’abord dans l’actuel mouvement des pays sous-développés. C’est à travers le même engrenage de la neutralisation d’une menace par une autre — quel que soit le protecteur gagnant à l’occasion — que l’élan révolutionnaire du Congo se trouve écrasé avec l’envoi du corps expéditionnaire des Nations-Unies (deux jours après leur débarquement, au début de juillet 1960, les troupes ghanéennes, arrivées les premières, servaient à briser la grève des transports à Léopoldville), et celui de Cuba avec la formation d’un parti unique (en mars 1962, le général Lister, dont on connaît le rôle dans la répression de la révolution espagnole, vient d’être nommé chef d’état-major adjoint de l’armée cubaine).Les deux camps ne préparent pas effectivement la guerre, mais la conservation illimitée de cet équilibre, qui est à l’image de la stabilisation interne de leur pouvoir. Il va sans dire que cela devra mobiliser des ressources géantes puisqu’il est impératif de s’élever toujours plus haut dans le spectacle de la guerre possible. Ainsi Barry Commoner, qui préside le comité scientifique chargé par le gouvernement des États-Unis d’évaluer les destructions promises par une guerre thermo-nucléaire, annonce qu’après une heure de cette guerre quatre-vingt millions d’Américains seraient tués, et que les autres n’auraient aucun espoir de vivre normalement par la suite. Les états-majors qui, dans leurs préparatifs, ne comptent plus qu’en mégabody (cette unité représentant un million de cadavres) ont admis la vanité de pousser leurs calculs au delà de la première demi-journée, l’information de l’expérience manquant tout à fait pour la planification ultérieure. D’après Nicolas Vichney dans Le Monde du 5 janvier 1962, une tendance avant-gardiste de la doctrine de défense américaine en est déjà à estimer que « le meilleur procédé de dissuasion résiderait dans la possession d’une énorme bombe thermo-nucléaire enfouie dans le sol. L’adversaire attaquerait, on la ferait sauter et la Terre serait disloquée. »

Les théoriciens de ce « système du Jugement Dernier » (Doomsday System) ont certes trouvé l’arme absolue de la soumission ; ils ont pour la première fois traduit en pouvoirs techniques précis le refus de l’histoire. Mais la logique rigoureuse de ces doctrinaires ne répond qu’à un aspect du besoin contradictoire de la société de l’aliénation, dont le projet indissoluble est d’empêcher la vie des gens tout en organisant leur survie (cf. l’opposition des concepts de vie et de survie décrite plus loin par Vaneigem dans Banalités de base). De sorte que le Doomsday System, par son mépris d’une survie qui est tout de même la condition indispensable de l’exploitation présente et future du travail humain, ne peut jouer le rôle que d’ultima ratio des bureaucraties régnantes ; qu’être, paradoxalement, la garantie de leur sérieux. Mais, dans l’ensemble, le spectacle de la guerre à venir, pour être pleinement efficace, doit dès à présent modeler l’état de paix que nous connaissons, en servir les exigences fondamentales.

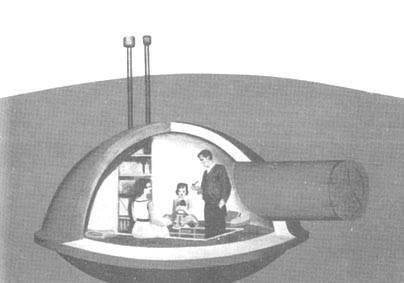

À cet égard, le développement extraordinaire des abris anti-atomiques dans le courant de l’année 1961 est certainement le tournant décisif de la guerre froide, un saut qualitatif dont on distinguera plus tard l’immense importance dans le processus de formation d’une société totalitaire cybernétisée à l’échelle planétaire. Ce mouvement a commencé aux États-Unis, où Kennedy en janvier dernier, dans son Message sur l’état de l’Union, pouvait déjà assurer au Congrès : « Le premier programme sérieux d’abris de la défense civile est en cours d’exécution, avec l’identification, le repérage et la mise en réserve de cinquante millions d’emplacements ; et je sollicite votre approbation pour l’appui donné par les autorités fédérales à la construction d’abris anti-atomiques dans les écoles, les hôpitaux et les endroits similaires ». Cette organisation étatique de la survie s’est rapidement étendue, plus ou moins secrètement, aux autres pays importants des deux camps. L’Allemagne fédérale par exemple s’est d’abord préoccupée de la survie du chancelier Adenauer et de son équipe, et la divulgation des réalisations en ce domaine a entraîné la saisie de la revue munichoise Quick. La Suède et la Suisse en sont à l’installation d’abris collectifs creusés dans leurs montagnes, où les ouvriers enfouis avec leurs usines pourraient continuer à produire sans désemparer jusqu’à l’apothéose du Doomsday System. Mais la base de la politique de défense civile est aux États-Unis, où nombre de sociétés florissantes, telles la Peace O’Mind Shelter Company au Texas, l’American Survival Products Corporation dans le Maryland, la Fox Hole Shelter Inc. en Californie, la Bee Safe Mannfacturing Company dans l’Ohio, assurent la publicité et la mise en place d’une multitude d’abris individuels, c’est-à-dire édifiés comme propriété privée pour l’aménagement de la survie de chaque famille. On sait qu’il se développe autour de cette mode une nouvelle interprétation de la morale religieuse, des ecclésiastiques opinant que le devoir consistera clairement à refuser l’accès de tels abris à ses amis ou à des inconnus, fût-ce même à main armée, pour garantir le salut de sa seule famille. En fait, la morale devait ici s’adapter pour concourir à porter à sa perfection ce terrorisme de la conformité qui est sous-jacent dans toute la publicité du capitalisme moderne. Il était déjà difficilement soutenable, devant sa famille et ses voisins, de ne pas avoir tel modèle de voiture que permet d’acquérir à tempérament tel niveau de salaire (toujours reconnaissable dans les grands ensembles urbains de type américain, puisque la localisation de l’habitat se fait justement en fonction de ce niveau de salaire). Il sera encore moins facile de ne pas garantir aux siens le standing de survie accessible d’après la conjoncture du marché.

On estimait généralement qu’aux États-Unis, depuis 1955, une saturation relative de la demande de « biens durables » entraînait l’insuffisance du stimulant que la consommation doit fournir à l’expansion économique. On peut certainement comprendre ainsi l’ampleur de la vogue des gadgets de toutes sortes, qui représentent une excroissance très malléable du secteur des biens semi-durables. Mais l’importance de l’abri apparaît pleinement dans cette perspective de relance nécessaire de l’expansion. Avec l’implantation des abris, et ses prolongements prévisibles, tout est à refaire sous terre. Les possibilités d’équipement de l’habitat sont à reconsidérer : en double. Il s’agit réellement de l’installation d’un nouveau durable, dans une nouvelle dimension. Ces investissements souterrains, dans des strates jusqu’à ce jour laissés en friche par la société de l’abondance, introduisent eux-mêmes une relance pour des biens semi-durables déjà en usage à la surface, comme le boom sur les conserves alimentaires dont chaque abri nécessite un stock d’une abondance maximum ; aussi bien que pour de nouveaux gadgets spécifiques, tels ces sacs en matière plastique qui contiendront les corps des gens appelés à mourir dans l’abri et, naturellement, à continuer d’y séjourner avec les survivants.

Sans doute il est aisé de s’apercevoir que ces abris individuels déjà essaimés partout ne sont jamais efficaces — et par exemple pour des négligences techniques aussi grossières que l’absence d’autonomie de l’approvisionnement en oxygène — ; et que les plus perfectionnés des abris collectifs n’offriraient qu’une marge très réduite de survie si, par accident, la guerre thermonucléaire se déchaînait effectivement. Mais, comme dans tous les rackets, la protection n’est ici qu’un prétexte. Le véritable usage des abris, c’est la mesure — et par là même le renforcement — de la docilité des gens ; et la manipulation de cette docilité dans un sens favorable à la société dominante. Les abris, comme création d’une nouvelle denrée consommable dans la société de l’abondance, prouvent plus qu’aucun des produits précédents que l’on peut faire travailler les hommes pour combler des besoins hautement artificiels ; et qui à coup sûr « restent besoins sans avoir jamais été désirs » (cf. Préliminaires du 20 juillet 1960), ni risquer non plus de le devenir. La force de cette société, son redoutable génie automatique, peut se mesurer à ce cas-limite. En viendrait-elle à proclamer brutalement qu’elle impose une existence vide et désespérante à un degré où la meilleure solution pour tout le monde paraîtrait d’aller se pendre, qu’elle réussirait encore à faire marcher une affaire saine et rentable avec la production des cordes standardisées. Mais, dans toute sa richesse capitaliste, le concept de survie signifie un suicide différé jusqu’à la fin de l’épuisement, un renoncement de tous les jours à la vie. Le réseau des abris — qui ne sont pas destinés à servir pour la guerre, mais tout de suite — dessine l’image, encore outrée et caricaturale, de l’existence sous le capitalisme bureaucratique porté à sa perfection. Un néo-christianisme vient y replacer son idéal de renoncement, une nouvelle humilité conciliable avec la relance de l’industrie. Le monde des abris se reconnaît lui-même comme une vallée de larmes à air conditionné. La coalition de tous les managers et de leurs prêtres d’espèces variées pourra s’accorder sur un mot d’ordre unitaire : le pouvoir de la catalepsie, plus la surconsommation.

La survie comme contraire de la vie, si elle est rarement plébiscitée aussi nettement que par les acheteurs d’abris de 1961, se retrouve à tous les niveaux de la lutte contre l’aliénation. Dans l’ancienne conception de l’art mettant principalement l’accent sur la survie par l’œuvre, comme aveu de renoncement à la vie, comme excuse et consolation (principalement depuis l’époque bourgeoise de l’esthétique, substitut laïque de l’arrière-monde religieux). Et tout autant au stade le plus irréductible du besoin, dans les nécessités de la survie alimentaire ou de l’habitat, avec le « chantage à l’utilité » que dénonce le Programme élémentaire de l’urbanisme unitaire (Internationale Situationniste, n° 6), éliminant toute critique humaine de l’environnement « par le simple argument qu’il faut un toit ».

L’habitat nouveau qui prend forme avec les « grands ensembles » n’est pas réellement séparé de l’architecture des abris. Il en représente seulement un degré inférieur ; bien que leur apparentement soit étroit, et le passage de l’un à l’autre prévu sans solution de continuité : le premier exemple en France est un bloc actuellement édifié à Nice, dont le sous-sol est déjà adapté en abri anti-atomique pour la foule de ses habitants. L’organisation concentrationnaire de la surface est l’état normal d’une société en formation dont le résumé souterrain représente l’excès pathologique. Cette maladie révèle mieux le schéma de cette santé. L’urbanisme du désespoir, en surface, est en passe de devenir rapidement dominant, non seulement dans les centres de peuplement aux États-Unis, mais encore dans ceux de pays beaucoup plus arriérés d’Europe ou même par exemple dans l’Algérie de la période néo-colonialiste proclamée depuis le « Plan de Constantine ». À la fin de 1961, la première version du plan national d’aménagement du territoire français — dont la formulation fut par la suite atténuée —, au chapitre de la région parisienne se plaignait de « l’obstination d’une population sans activité à habiter dans l’intérieur de la capitale », et ceci alors que les rédacteurs, spécialistes brevetés du bonheur et du possible, signalaient « qu’elle pourrait plus agréablement se loger hors de Paris ». Ils demandaient donc d’éliminer cette pénible irrationalité en légalisant « le découragement systématique du séjour de ces personnes inactives » dans Paris.

Comme la principale activité qui vaille réside évidemment dans le découragement systématique des calculs des managers qui font marcher une telle société, jusqu’à leur élimination concrète ; et comme ils y pensent eux-mêmes beaucoup plus constamment que la foule dopée des exécutants, les planificateurs dressent leurs défenses dans tous les aménagements modernes du terrain. La planification des abris pour la population, sous la forme normale d’un toit ou sous la forme « d’abondance » d’un tombeau familial à habiter préventivement, doit servir en fait à abriter leur propre pouvoir. Les dirigeants qui contrôlent la mise en conserve et l’isolement maximum de leurs sujets savent par la même occasion se retrancher eux-mêmes à des fins stratégiques. Les Haussmann du XXe siècle n’en sont plus à assurer le déploiement de leurs forces de répression dans le quadrillage des anciennes agglomérations urbaines. En même temps qu’ils dispersent la population, sur un vaste rayon, dans des cités nouvelles qui sont ce quadrillage à l’état pur (où l’infériorité des masses désarmées et privées des moyens de communication est nettement aggravée par rapport aux forces toujours plus techniques des polices), ils édifient des capitales hors d’atteinte où la bureaucratie dirigeante, pour plus de sûreté, pourra constituer la totalité de la population.

À différents stades de développement de ces cités-gouvernements, on peut relever : la « zone militaire » de Tirana, un quartier coupé de la ville et défendu par l’armée, où sont concentrés les habitations des dirigeants de l’Albanie, le bâtiment du Comité central, ainsi que les établissements scolaires et sanitaires, les magasins et les distractions pour cette élite vivant en autarcie. La cité administrative du Rocher Noir, édifiée en une année pour servir de capitale à l’Algérie quand il apparut que les autorités françaises étaient devenues incapables de se maintenir normalement dans une grande ville ; elle correspond exactement par sa fonction à la « zone militaire » de Tirana, mais on l’a fait surgir en rase campagne. On a enfin l’exemple le plus élevé avec Brasilia, parachutée au centre d’un vaste désert, et dont l’inauguration a justement coïncidé avec le renvoi du président Quadros par ses militaires, et les prodromes d’une guerre civile au Brésil qui n’a manqué que de peu à essuyer les plâtres de la capitale bureaucratique ; laquelle est en même temps, comme on sait, la réussite exemplaire de l’architecture fonctionnelle.

Les choses en étant là, on voit beaucoup de spécialistes qui commencent à dénoncer nombre d’absurdités inquiétantes. C’est faute d’avoir compris la rationalité centrale (rationalité d’un délire cohérent) qui commande ces apparentes absurdités partielles, auxquelles leurs propres activités contribuent forcément. Leur dénonciation de l’absurde ne peut donc être qu’absurde dans ses formes et ses moyens. Que penser des neuf cents professeurs de toutes les universités et de tous les instituts de recherches des régions de New-York et Boston, qui se sont solennellement adressés, le 30 décembre 1961, dans le New-York Herald Tribune, au président Kennedy et au gouverneur Rockefeller — quelques jours avant que le premier se flatte d’avoir sélectionné, pour débuter, cinquante millions d’abris — pour les persuader du caractère néfaste du développement de la « défense civile » ? Ou de la horde pullulante des sociologues, juges, architectes, policiers, psychologues, pédagogues, hygiénistes, psychiatres et journalistes qui ne cessent de se retrouver en congrès, commissions et colloques de toutes sortes, tous à la recherche d’une solution pressante pour humaniser les « grands ensembles » ? L’humanisation des grands ensembles est une mystification aussi ridicule que l’humanisation de la guerre atomique, et pour les mêmes raisons. Les abris ramènent, non la guerre mais la menace de guerre, à sa « mesure humaine » au sens de ce qui définit l’homme dans le capitalisme moderne : son devoir de consommateur. Cette enquête sur l’humanisation vise tout bonnement l’établissement commun des mensonges les plus efficaces pour refouler la résistance des gens. L’ennui et l’absence totale de vie sociale caractérisant les grands ensembles de banlieue d’une façon aussi immédiate et tangible que le froid Verkhoïansk, des magazines féminins en viennent à faire des reportages consacrés à la dernière mode dans les banlieues nouvelles, photographient leurs mannequins dans ces zones, y interviewent des gens satisfaits. Comme le pouvoir abrutissant du décor est mesurable au développement intellectuel des enfants, on met l’accent sur leur fâcheuse hérédité de mal-logés du paupérisme classique. La dernière théorie réformiste place ses espoirs dans une espèce de centre culturel ; sans employer ce mot, pour ne pas faire fuir. Dans les plans du Syndicat des Architectes de la Seine, le « bistrot-club » préfabriqué qui humanisera partout leur ouvrage se présente (voir Le Monde du 22 décembre 1961) comme une « cellule plastique » de forme cubique (28 × 18 × 4 mètres) comportant « un élément stable : le bistrot sans alcool vendant également du tabac et des journaux ; le reste pourra être réservé à différentes activités artisanales de bricolage… Il doit se faire vitrine avec tout le caractère de séduction que cela comporte. C’est pourquoi la conception esthétique et la qualité des matériaux seront soigneusement étudiées pour donner leur plein effet de nuit comme de jour. En effet le jeu des lumières doit informer sur la vie du bistrot-club. »

Voilà donc, et présentée en des termes profondément révélateurs, la trouvaille qui « pourrait faciliter l’intégration sociale au niveau de laquelle se forgerait l’âme d’une petite cité ». L’absence d’alcool sera peu remarquée : on sait qu’en France, pour tout casser, la jeunesse des bandes n’a même pas besoin actuellement du secours de l’alcool. Les blousons noirs semblent avoir rompu avec la tradition française d’alcoolisme populaire, alors que le rôle de l’alcool reste si important dans le hooliganisme de l’Est ; et n’en sont pas encore, comme la jeunesse américaine, à l’usage de la marijuana ou de stupéfiants plus forts. Quoique engagés dans un tel passage à vide, entre les excitants de deux stades historiques distincts, ils n’en manifestent pas moins une nette violence, en réponse justement à ce monde que nous décrivons, et à l’horrible perspective d’y occuper leur trou. Le facteur de la révolte mis à part, le projet des architectes syndiqués est cohérent : leurs clubs de verre veulent être un instrument de contrôle supplémentaire dans la voie de cette haute surveillance de la production et de la consommation qui constitue la fameuse intégration poursuivie. Le recours candidement avoué à l’esthétique de la vitrine s’éclaire parfaitement par la théorie du spectacle : dans ces bars désalcoolisés les consommateurs deviennent eux-mêmes spectaculaires ainsi que doivent l’être les objets de consommation, faute d’avoir d’autre attirance. L’homme parfaitement réifié a sa place en vitrine, comme image désirable de la réification.

Le défaut interne du système est qu’il ne peut réifier parfaitement les hommes ; il a besoin de les faire agir, et d’obtenir leur participation, faute de quoi la production de la réification, et sa consommation, s’arrêteraient là. Le système régnant est donc aux prises avec l’histoire ; avec sa propre histoire, qui est à la fois l’histoire de son renforcement et l’histoire de sa contestation.

Aujourd’hui alors que, malgré certaines apparences, plus que jamais (après un siècle de luttes et la liquidation entre les deux guerres par les secteurs dirigeants, traditionnels ou d’un type nouveau, de tout le mouvement ouvrier classique qui représentait la force de contestation générale) le monde dominant se donne pour définitif, sur la base d’un enrichissement et de l’extension infinie d’un modèle irremplaçable, la compréhension de ce monde ne peut se fonder que sur la contestation. Et cette contestation n’a de vérité, et de réalisme, qu’en tant que contestation de la totalité.

L’effarant manque d’idées qui est reconnaissable dans tous les actes de la culture, de la politique, de l’organisation de la vie, et du reste, s’explique par là, et la faiblesse des constructeurs modernistes de villes fonctionnelles n’en est qu’un exemple particulièrement étalé. Les spécialistes intelligents n’ont jamais que l’intelligence de jouer le jeu des spécialistes : d’où le conformisme peureux et le manque fondamental d’imagination qui leur font admettre que telle ou telle production est ulile, bonne, nécessaire. En fait, la racine du manque d’imagination régnant ne peut se comprendre si l’on n’accède pas à l’imagination du manque ; c’est-à-dire à concevoir ce qui est absent, interdit et caché, et pourtant possible, dans la vie moderne.

Ceci n’est pas une théorie sans liens avec la façon dont les gens prennent la vie ; c’est au contraire une réalité dans la tête des gens, encore sans liens avec la théorie. Ceux qui, menant assez loin « la cohabitation avec le négatif », au sens hégélien, reconnaîtront explicitement ce manque comme leur force principale et leur programme, feront apparaître le seul projet positif qui peut renverser les murs du sommeil ; et les mesures de la survie ; et les bombes du jugement dernier ; et les mégatonnes de l’architecture.

« Géopolitique de l'hibernation », Internationale Situationniste, numéro 7, avril 1962 (La rédaction de ce bulletin appartient au Conseil Central de l'I.S. : Debord, Kotanyi, Lausen, Vaneigem)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home