PRÉLIMINAIRES POUR UNE DÉFINITION DE L'UNITÉ DU PROGRAMME RÉVOLUTIONNAIRE (20 juillet 1960)

I. Le capitalisme, société sans culture

1 — On peut définir la culture comme l’ensemble des instruments par lesquels une société se pense et se montre à elle-même ; et donc choisit tous les aspects de l’emploi de sa plus-value disponible, c’est-à-dire l’organisation de tout ce qui dépasse les nécessités immédiates de sa reproduction.

Toutes les formes de société capitaliste, aujourd’hui, apparaissent en dernière analyse fondées sur la division stable — à l’échelle des masses — et généralisée entre les dirigeants et les exécutants. Transposée sur le plan de la culture, cette caractérisation signifie la séparation entre le « comprendre » et le « faire », l’incapacité d’organiser (sur la base de l’exploitation permanente) à quelque fin que ce soit le mouvement toujours accéléré de la domination de la nature.

En effet, dominer la production, pour la classe capitaliste, c’est obligatoirement monopoliser la compréhension de l’activité productrice, du travail. Pour y parvenir, le travail est, d’un côté, parcellarisé de plus en plus, c’est-à-dire rendu incompréhensible à celui qui le fait ; de l’autre côté, reconstitué comme unité par un organe spécialisé. Mais cet organe est lui-même subordonné à la direction proprement dite, qui est seule à détenir théoriquement la compréhension d’ensemble puisque c’est elle qui impose à la production son sens, sous forme d’objectifs généraux. Cependant cette compréhension et ces objectifs sont eux-mêmes envahis par l’arbitraire, puisque coupés de la pratique et même de toutes les connaissances réalistes, que personne n’a intérêt à transmettre.

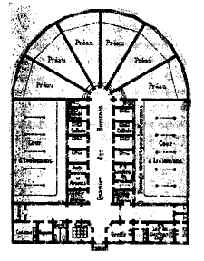

L’activité sociale globale est ainsi scindée en trois niveaux : l’atelier, le bureau, la direction. La culture, au sens de compréhension active et pratique de la société, est également découpée en ces trois moments. L’unité n’en est reconstituée en fait que par une transgression permanente des hommes hors de la sphère où les cantonne l’organigramme social, c’est-à-dire d’une manière clandestine et parcellaire.

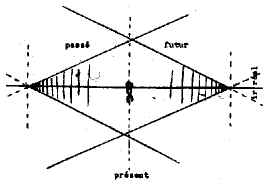

2 — Le mécanisme de constitution de la culture se ramène ainsi à une réification des activités humaines, qui assure la fixation du vivant et sa transmission sur le modèle de la transmission des marchandises ; qui s’efforce de garantir une domination du passé sur le futur. Un tel fonctionnement culturel entre en contradiction avec l’impératif constant du capitalisme, qui est d’obtenir l’adhésion des hommes et de solliciter à tout instant leur activité créatrice, dans le cadre étroit où il les emprisonne. En somme, l’ordre capitaliste ne vit qu’à condition de projeter sans cesse devant lui un nouveau passé. Ceci est particulièrement vérifiable dans le secteur proprement culturel, dont toute la publicité périodique est fondée sur le lancement de fausses nouveautés.

3 — Le travail tend ainsi à être ramené à l’exécution pure, donc rendu absurde. Au fur et à mesure que la technique poursuit son évolution, elle se dilue, le travail se simplifie, son absurdité s’approfondit.

Mais cette absurdité s’étend aux bureaux et aux laboratoires : les déterminations finales de leur activité se trouvent en dehors d’eux, dans la sphère politique de la direction d’ensemble de la société.

D’autre part, au fur et à mesure que l’activité des bureaux et des laboratoires est intégrée au fonctionnement d’ensemble du capitalisme, l’impératif d’une récupération de cette activité lui impose d’y introduire la division capitaliste du travail, c’est-à-dire la parcellarisation et la hiérarchisation. Le problème logique de la synthèse scientifique est alors télescopé avec le problème social de la centralisation. Le résultat de ces transformations est, contrairement aux apparences, une inculture généralisée à tous les niveaux de la connaissance : la synthèse scientifique ne s’effectue plus, la science ne se comprend plus elle-même. La science n’est plus pour les hommes d’aujourd’hui une clarification véritable et en actes de leur rapport avec le monde ; elle a détruit les anciennes représentations, sans être capable d’en fournir de nouvelles. Le monde devient illisible comme unité ; seuls des spécialistes détiennent quelques fragments de rationalité, mais ils s’avouent incapables de se les transmettre.

4 — Cet état de fait engendre un certain nombre de conflits. Il existe un conflit entre d’une part la technique, la logique propre du développement des procédés matériels (et même largement la logique propre du développement des sciences) ; et d’autre part la technologie qui en est une application rigoureusement sélectionnée par les nécessités de l’exploitation des travailleurs, et pour déjouer leurs résistances. Il existe un conflit entre les impératifs capitalistes et les besoins élémentaires des hommes. Ainsi la contradiction entre les actuelles pratiques nucléaires et un goût de vivre encore assez généralement répandu trouve-t-elle un écho jusque dans les protestations moralisantes de certains physiciens. Les modifications que l’homme peut désormais exercer sur sa propre nature (allant de la chirurgie esthétique aux mutations génétiques dirigées) exigent aussi une société contrôlée par elle-même, l’abolition de tous les dirigeants spécialisés.

Partout, l’énormité des possiblités nouvelles pose l’alternative pressante : solution révolutionnaire ou barbarie de science-fiction. Le compromis représenté par la société actuelle ne peut vivre que d’un statu quo qui lui échappe de toutes parts, incessamment.

5 — L’ensemble de la culture actuelle peut être qualifiée d’aliénée en ce sens que toute activité, tout instant de la vie, toute idée, tout comportement n’a de sens qu’en dehors de soi, dans un ailleurs qui, pour n’être plus le ciel, n’en est que plus affolant à localiser : une utopie, au sens propre du mot, domine en fait la vie du monde moderne.

6 — Le capitalisme ayant, de l’atelier au laboratoire, vidé l’activité productrice de toute signification pour elle-même, s’est efforcé de placer le sens de la vie dans les loisirs et de réorienter à partir de là l’activité productrice. Pour la morale qui prévaut, la production étant l’enfer, la vraie vie serait la consommation, l’usage des biens. Mais ces biens, pour la plupart, ne sont d’aucun usage, sinon pour satisfaire quelques besoins privés, hypertrophiés afin de répondre aux exigences du marché. La consommation capitaliste impose un mouvement de réduction des désirs par la régularité de la satisfaction de besoins artificiels, qui restent besoins sans avoir jamais été désirs ; les désirs authentiques étant contraints de rester au stade de leur non-réalisation (ou compensés sous forme de spectacles). Moralement et psychologiquement, le consommateur est en réalité consommé par le marché. Ensuite et surtout, ces biens n’ont pas d’usage social, parce que l’horizon social est entièrement bouché par l’usine ; hors l’usine, tout est aménagé en désert (la cité-dortoir, l’autoroute, le parking…). Le lieu de la consommation est le désert. Cependant, la société constituée dans l’usine domine sans partage ce désert. Le véritable usage des biens est simplement de parure sociale, tous les signes de prestige et de différenciation achetés devenant d’ailleurs en même temps obligatoires pour tous, comme tendance fatale de la marchandise industrielle. L’usine se répète dans les loisirs sur le mode des signes, avec toutefois une marge de transposition possible, suffisante pour permettre de compenser quelques frustrations. Le monde de la consommation est en réalité celui de la mise en spectacle de tous pour tous, c’est-à-dire de la division, de l’étrangeté et de la non-participation entre tous. La sphère directoriale est le metteur en scène sévère de ce spectacle, composé automatiquement et pauvrement en fonction d’impératifs extérieurs à la société, signifiés en valeurs absurdes (et les directeurs eux-mêmes, en tant qu’hommes vivants, peuvent être considérés comme victimes de ce robot metteur en scène).

7 — En dehors du travail, le spectacle est le mode dominant de mise en rapport des hommes entre eux. C’est seulement à travers le spectacle que les hommes prennent une connaissance — falsifiée — de certains aspects d’ensemble de la vie sociale, depuis les exploits scientifiques ou techniques jusqu’aux types de conduite régnants, en passant par les rencontres des Grands. Le rapport entre auteurs et spectateurs n’est qu’une transposition du rapport fondamental entre dirigeants et exécutants. Il répond parfaitement aux besoins d’une culture réifiée et aliénée : le rapport qui est établi à l’occasion du spectacle est, par lui-même, le porteur irréductible de l’ordre capitaliste. L’ambiguïté de tout « art révolutionnaire » est ainsi que le caractère révolutionnaire d’un spectacle est enveloppé toujours par ce qu’il y a de réactionnaire dans tout spectacle. C’est pourquoi le perfectionnement de la société capitaliste signifie, pour une bonne part, le perfectionnement du mécanisme de mise en spectacle. Mécanisme complexe, évidemment, car s’il doit être au premier chef le diffuseur de l’ordre capitaliste, il doit aussi ne pas apparaître au public comme le délire du capitalisme ; il doit concerner le public en s’intégrant des éléments de représentation qui correspondent — par fragments — à la rationalité sociale. Il doit détourner les désirs dont l’ordre dominant interdit la satisfaction. Par exemple, le tourisme moderne de masse fait voir des villes ou des paysages non pour satisfaire le désir authentique de vivre dans tel milieu (humain et géographique) mais en les donnant comme pur spectacle rapide de surface (et finalement pour permettre de faire état du souvenir de ces spectacles, comme valorisation sociale). Le strip-tease est la forme la plus nette de l’érotisme dégradé en simple spectacle.

8 — L’évolution, et la conservation, de l’art ont été commandées par ces lignes de force. À un pôle, il est purement et simplement récupéré par le capitalisme comme moyen de conditionnement de la population. À l’autre pôle, il a bénéficié de l’octroi par le capitalisme d’une concession perpétuelle privilégiée : celle de l’activité créatrice pure, alibi à l’aliénation de toutes les autres activités (ce qui en fait la plus chère des parures sociales). Mais en même temps, la sphère réservée à l’« activité créatrice libre » est la seule où sont posées pratiquement, et dans toute leur ampleur, la question de l’emploi profond de la vie, la question de la communication. Ici sont fondés, dans l’art, les antagonismes entre partisans et adversaires des raisons de vivre officiellement dictées. Au non-sens et à la séparation établis correspond la crise générale des moyens artistiques traditionnels, crise qui est liée à l’expérience ou à la revendication d’expérimenter d’autres usages de la vie. Les artistes révolutionnaires sont ceux qui appellent à l’intervention ; et qui sont intervenus eux-mêmes dans le spectacle pour le troubler et le détruire.

II. La politique révolutionnaire et la culture

1 — Le mouvement révolutionnaire ne peut être rien de moins que la lutte du prolétariat pour la domination effective, et la transformation délibérée, de tous les aspects de la vie sociale ; et d’abord pour la gestion de la production et la direction du travail par les travailleurs décidant directement de tout. Un tel changement implique, immédiatement, la transformation radicale de la nature du travail, et la constitution d’une technologie nouvelle tendant à assurer la domination des ouvriers sur les machines. Il s’agit d’un véritable renversement de signe du travail qui entraînera nombre de conséquences, dont la principale est sans doute le déplacement du centre d’intérêt de la vie, depuis les loisirs passifs jusqu’à l’activité productive du type nouveau. Ceci ne signifie pas que, du jour au lendemain, toutes les activités productives deviendront en elles-mêmes passionnantes. Mais travailler à les rendre passionnantes, par une reconversion générale et permanente des buts aussi bien que des moyens du travail industriel, sera en tout cas la passion minimum d’une société libre. Toutes les activités tendront à fondre en un cours unique, mais infiniment diversifié, l’existence jusqu’alors séparée entre les loisirs et le travail. La production et la consommation s’annuleront dans l’usage créatif des biens de la société.

2 — Un tel programme ne propose aux hommes aucune autre raison de vivre que la construction par eux-mêmes de leur propre vie. Cela suppose, non seulement que les hommes soient objectivement libérés des besoins réels (faim, etc.), mais surtout qu’ils commencent à projeter devant eux des désirs — au lieu des compensations actuelles — ; qu’ils refusent toutes les conduites dictées par d’autres pour réinventer toujours leur accomplissement unique ; qu’ils ne considèrent plus que la vie est le maintien d’un certain équilibre, mais qu’ils prétendent à un enrichissement sans limite de leurs actes.

3 — La base de telles revendications aujourd’hui n’est pas une utopie quelconque. C’est d’abord la lutte du prolétariat, à tous les niveaux ; et toutes les formes de refus explicite ou d’indifférence profonde que doit combattre en permanence, par tous les moyens, l’instable société dominante. C’est aussi la leçon de l’échec essentiel de toutes les tentatives de changements moins radicaux. C’est enfin l’exigence qui se fait jour dans certains comportements extrêmes de la jeunesse (dont le dressage s’avère moins efficace) et de quelques milieux d’artistes, maintenant. Mais cette base contient aussi l’utopie, comme invention et expérimentation de solutions aux problèmes actuels sans qu’on se préoccupe de savoir si les conditions de leur réalisation sont immédiatement données (il faut noter que la science moderne fait d’ores et déjà un usage central de cette expérimentation utopique). Cette utopie momentanée, historique, est légitime ; et elle est nécessaire car c’est en elle que s’amorce la projection de désirs sans laquelle la vie libre serait vide de contenu. Elle est inséparable de la nécessité de dissoudre la présente idéologie de la vie quotidienne, donc les liens de l’oppression quotidienne, pour que la classe révolutionnaire découvre, d’un regard désabusé, les usages existants et les libertés possibles. La pratique de l’utopie ne peut cependant avoir de sens que si elle est reliée étroitement à la pratique de la lutte révolutionnaire. Celle-ci, à son tour, ne peut se passer d’une telle utopie sous peine de stérilité. Les chercheurs d’une culture expérimentale ne peuvent espérer la réaliser sans le triomphe du mouvement révolutionnaire, qui ne pourra lui-même instaurer des conditions révolutionnaires authentiques sans reprendre les efforts de l’avant-garde culturelle pour la critique de la vie quotidienne et sa reconstruction libre.

4 — La politique révolutionnaire a donc pour contenu la totalité des problèmes de la société. Elle a pour forme une pratique expérimentale de la vie libre à travers la lutte organisée contre l’ordre capitaliste. Le mouvement révolutionnaire doit ainsi devenir lui-même un mouvement expérimental. Dès à présent, là où il existe, il doit développer et résoudre aussi profondément que possible les problèmes d’une micro-société révolutionnaire. Cette politique complète culmine dans le moment de l’action révolutionnaire, quand les masses interviennent brusquement pour faire l’histoire, et découvrent aussi leur action comme expérience directe et comme fête. Elles entreprennent alors une construction consciente et collective de la vie quotidienne qui, un jour, ne sera plus arrêtée par rien.

Le 20 juillet 1960

P[ierre] CANJUERS (Daniel Blanchard), G[uy]-E[rnest] DEBORD ____________________________________________

« Que penses-tu de la plate-forme Préliminaires, etc. établie par Canjuers et moi, qui est en ce moment une base de discussion entre l’I.S. et certaines minorités marxistes du mouvement ouvrier ? » Guy DEBORD à Patrick STRARAM, 25 août 1960.

« Le 20 juillet a été publié, en France, un document établi par P. Canjuers et Debord, sur le capitalisme et la culture : Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire. C’est une plate-forme de discussion dans l’I.S. ; et pour sa liaison avec des militants révolutionnaires du mouvement ouvrier. » « Renseignements situationnistes », Internationale situationniste, n° 5, décembre 1960

«Désir de révolution » : se pourrait-il que la charge énergétique de ce mot qui a, pendant plus de deux siècles, soulevé des peuples et fait sauter des édifices historiques séculaires se soit aujourd’hui exténuée au point de ne plus subsister que comme une escarbille au fin fond de la nostalgie de quelques individus ? À moins qu’on ne croie le repérer dans la fringale de nouveautés factices que le commerce et les médias s’acharnent à entretenir en nous et qui baptise si volontiers de révolution la plus minable des combines techniques ? Je pense que c’est là une illusion, ou du moins c’est le pari que je fais, car à parier sur la disparition de la révolution - et pourquoi pas sur la " fin de l’Histoire " -, je ne vois pas quels désirs, sinon les plus lâches, je pourrais bien espérer satisfaire. En revanche, parier sur la pertinence maintenue de l’idée de révolution requiert, faute de la « faire », d’accepter l’exigence qui lui est impérativement liée de radicalité de la pensée critique.

Illusion, peut-être au sens où on peut dire que le refoulement d’une pensée ne la fait qu’illusoirement disparaître. Et la force qui impose ce refoulement - censure, dénégation, scotomisation... -, c’est la terreur stalinienne, encore. Mais non plus directement, à vif, évidemment, puisque le stalinisme, grosso modo, est mort : par la hantise de son fantôme. Et l’ironie de l’époque veut que ce terrorisme stalinien soit aujourd’hui manié par ceux qui se rangent dans le camp des vainqueurs du stalinisme, ses dénonciateurs libéraux, ceux qui valident son imposture en reprenant à leur compte sa prétention, soutenue naguère à coups d’exécutions et de déportations par millions, de tirer sa légitimité de la révolution. Ainsi, à sa suite, dénient-ils le cours de l’Histoire, qui n’a pas engendré le totalitarisme - pas seulement stalinien - de la révolution, mais contre elle. Comme si la radicalité même du totalitarisme frappait d’interdit ou de malédiction la radicalité comme telle, à quoi qu’elle s’applique, et d’abord celle de la réflexion sur l’état des choses.

Ironie encore, si l’on veut : la censure imposée aujourd’hui à toute critique radicale par le fantôme du totalitarisme s’exerce au profit du régime qui, contre le totalitarisme, prétend avoir restauré la liberté et rouvert le champ de la pensée critique. Le libéralisme " démocratique " continue ainsi à toucher les dividendes de la guerre froide, et c’est à peine s’il a besoin d’entretenir ou d’encourager cette autocensure par les grossiers moyens habituels de la propagande. Positivement, la dénégation de la révolution revient à conférer à l’Occident capitaliste et libéral une sorte d’innocence historique qui l’exonère de tout rapport de filiation avec les courants qui ont engendré les monstres du XXe siècle. Il représenterait la normalité enfin atteinte de l’humain moderne. Arrêtez, nous dit-on, de craindre ou d’espérer un nouveau commencement - une révolution -, l’Histoire n’a plus qu’à être fignolée. La conscience n’a qu’à accommoder sur la surface des choses, leurs variations au jour le jour, s’accommoder, donc, de l’existant. Et surtout ne pas chercher à repérer les dynamiques communes qui sous-tendent à la fois le cours des sociétés libérales et celui qui a conduit aux divers totalitarismes.

On en aurait donc fini avec quelque deux siècles d’une démarche critique mue par l’idée de révolution et dont la figure pourrait se résumer en ce retournement par lequel l’état des choses se trouve dépouillé de sa nécessité, de son aura d’existant, et, envisagé comme " révolu ", laisse voir ce qu’il a d’intolérable, de dérisoire, d’impossible. Seulement, c’est le capitalisme lui-même, pour libéral et démocratique qu’il se donne, qui par sa violence impose l’idée de révolution, qui, dans les faits, se dénonce lui-même comme subversion et radicalise jour après jour, un siècle et demi après, l’analyse qu’en faisait Marx. Enterrer l’idée de révolution - ou ricaner en la qualifiant de " ringarde " : l’époque a les penseurs qu’elle mérite - est un jeu de dupes. En réalité, le seul choix que nous ayons est entre deux révolutions : ou bien subir la révolution capitaliste ou bien en concevoir et en promouvoir une autre qui s’y oppose. Mais ce qu’à mon sens il faut voir aussi, c’est que de reconnaître cela implique une rupture avec la perspective révolutionnaire telle que la traçait le marxisme : la révolution capitaliste était une étape préalable nécessaire à la révolution prolétarienne et ne pouvait déboucher que sur celle-ci. Avec une telle vision objectiviste et déterministe de la révolution, la rupture s’est, du reste, toujours marquée, tout au long du mouvement révolutionnaire, chez les socialistes utopistes, chez Marx lui-même, chez les anarchistes et plus récemment dans des courants ultra-minoritaires comme Socialisme ou barbarie, ou l’Internationale situationniste, mais aussi dans les mouvements les plus avancés des années soixante et soixante-dix.

Je ne veux pas ici chercher à justifier cette rupture, mais simplement remarquer qu’aux yeux d’un nombre croissant d’habitants de la planète, la poursuite de l’action du capitalisme apparaît tout simplement comme désastreuse - même si, dans leurs comportements quotidiens, ils contribuent à l’entretenir et semblent la cautionner. Et remarquer aussi que même les thuriféraires de l’époque hésitent à parler encore de progrès, sauf pour invoquer la médecine. À l’exaltant progrès, a succédé le morne fonctionnement, que n’oriente aucun sens, que ne propulse aucune histoire, mais seulement l’expression monotone d’une fonction, dans un organisme dont la perfection atteinte, c’est-à-dire sa forme machinique, équivaut à la mort, comme chez le Surmâle de Jarry, qui sur son vélo continue à battre les trains à la course alors qu’il est mort depuis longtemps. Et c’est cette idéologie même du fonctionnement, qui, sous son jour anodin, trahit la radicalité nihiliste du projet capitaliste.

Si cela ne nous apparaît plus comme la condition, l’épreuve à subir, pour accéder au bonheur et à la liberté (pour se référer aux promesses des révolutions américaine et française), la question se pose alors de façon poignante de savoir si nous désirons cela. Et si non, ce que nous désirons. Et si nous sommes prêts à assumer une condition qui, orpheline de la bonne vieille réalité objective ouvrant à exaucer les désirs des hommes, nous laisse avec ces désirs comme seule réalité qui nous soit propre, comme seule ressource énergétique pour agir. Seulement, nous devons savoir aussi que nos désirs ne peuvent être moins radicaux que ce qui les dénie : révolutionnaires, donc. Héritage de plus de deux siècles d’Histoire, la pensée de la révolution nous reste pour nous permettre de prendre la mesure des enjeux - de l’entreprise de domination et d’extermination de l’humain menée au moyen de la machinerie du capital et de la profondeur des désirs qu’il faudra assumer si nous voulons nous y opposer. Et poursuivre, reprendre peut-être cette invention continue que semble être l’« hominisation », ce commencement permanent. Le désir de révolution, oui, comme désir de mettre en ouvre la « faculté de commencer » qu’était la liberté pour Hannah Arendt.

Daniel BLANCHARD, « Invention continue », L'Humanité, 23 mai 2001